自動車の開発コストの中でも「ドア」のウエイトは想像以上に大きい。現在のモデルでは数十億円もかかってしまうケースもあるという。そこで金食い虫のドアを何台かで共有できれば、コストを大きく削減することができる! と、本当に実践していたメーカーがあるのをご存知だろうか?

●文:横田晃

名門“三菱”は、戦前は軍用装備メーカーとして発展

三菱自動車はホンダより後発の自動車メーカー。そういうと、嘘つき呼ばわりされそうだが、これは事実だ。母体である三菱重工業から独立して、現在の三菱自動車工業が設立されたのは1970年6月のこと。1948年に設立されたホンダより、企業としては20年以上若いことになる。

とはいえ、そこは天下の三菱グループ。初めてクルマを作ったのは祖業である三菱造船を名乗っていた大正時代の1917年のことだから、さすが老舗の貫禄だ。当時の神戸造船所内燃機工場で作られたA型乗用車はフィアットのデッドコピーで、4年間で22台が作られ、日本初の量産(?)車ともいわれている。

ただし、A型は生産された22台のうち12台しか売れなかったという。いわばこの時代は、まだ日本に乗用車の市場は存在しないことを証明してしまったわけだが、日本を代表する名門企業、三菱には、その程度の損失は屁でもなかったのだろう。

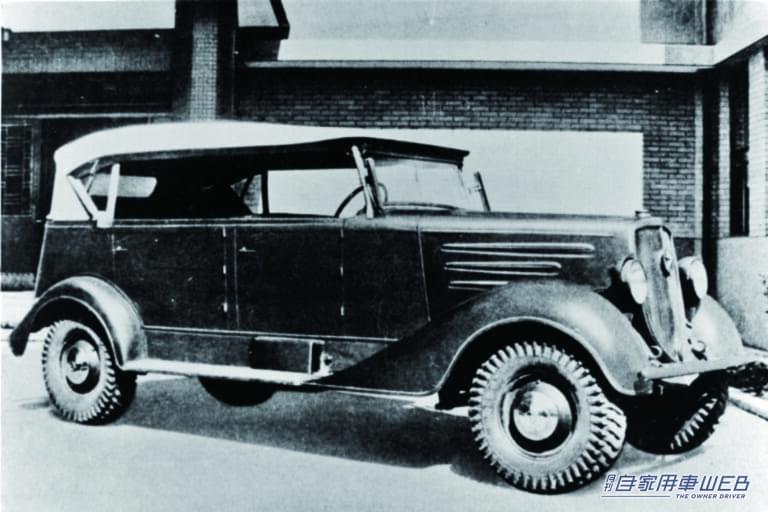

民間に売れないならお国に売ればいいとばかりに、彼らは大得意先である日本軍のオーダーで戦艦や戦闘機などを開発生産。その作品の中には1937年に試作された、国産初の4輪駆動車とされるPX33型軍用乗用車も含まれる。陸海空どころか宇宙開発まで手がけ、日本最大の軍用装備メーカーでもある今日の三菱重工の礎は、そうして築かれることになった。

PX33型軍用車は、陸軍自動車学校からの依頼で試作された野戦指揮官用の全輪駆動乗用車(日本初のフルタイム4WD)。軍制式X型エンジンを積むPX33は4台製造されたが量産はされなかった。

戦後、民生自動車メーカーとしての活動が活発化するものの、無骨なイメージで販売は…

戦後は平和事業の一環として、ふたたび民生用の乗り物作りに乗り出し、軍用機用にストックしていたジュラルミン製の荷台を持つ3輪トラックのみずしま号や、スクーターのシルバーピジョン、戦前から名乗っていたふそうブランドの大型バスなどを送り出す。日本のトップエンジニアが終結していた三菱の作品だけにその技術力は群を抜いていたが、じつはそれゆえの“やらかし”も少なくなかった。

当時の通産省が1955年に発案した国民車構想に呼応して、1960年に出した初の小型乗用車、500は、当時の自動車雑誌には「さすが戦車メーカーの作品だ。崖から落としても壊れそうにない」などと頑丈な作りこそ褒められたものの、あまりの色気のなさに全然売れなかった。

かと思えば、1963年にフォーマルなセダン型のコルト1000を、1965年にはほぼ同クラスだがまったくコンセプトの違うハッチバック型のコルト800を出し、1966年には1000と同じエンジンを積んでコルト1000Fとして併売するという非効率極まりないこともしている。

三菱再統合の象徴的なモデルだったコルトシリーズ。コルト1000は従来のコルト600の上位モデルで、三菱初の4ドアセダンでもあった。エンジンは977cc直列4気筒OHVで51PS/7.3kg-mを発揮。

実はコルト1000は旧三菱重工の京都と名古屋の事業所が、コルト800→1000Fは岡山県の水島事業所がそれぞれ開発生産したもの。三菱重工は1950年にGHQ(連合国軍総司令部)の命で3社に分割され、それぞれに独自の商品開発をしていた。その頃に開発された別のモデルが、1964年の再統合後に揃ってしまったのだった。

コルト1500は、”1500”の数字からも想像できるようにエンジン排気量をパワーアップ。ホイールベースも延長された上級モデルという位置づけで1498cc直列4気筒OHVは70PS/11.5kg-mを発揮。

ジウジアーロの系譜に連なるコルトギャランの登場で、スポーティなクルマへ

いかに老舗の名門企業とはいえ、いつまでもそんな世間知らずで非効率な殿様商売をしているわけにはいかない。ということで、1970年の三菱自動車工業の発足を前に全力投球したのが、1969年の初代ギャラン(正式車名はコルトギャラン)だった。ジウジアーロの原案を巧みに消化した4ドアセダンのフォルムは美しく、走りもよくて、見事に大ヒットとなった。

コルトギャランは、アドバイザーにジウジアーロを迎え生み出された美しいフォルムで人気。若者を中心に大きな人気を集めたことでも知られている。当時の三菱車にスポーティというイメージを決定づけた功労車でもある。

おかげで上々の船出を飾った三菱自動車は、1970年にギャランの2ドアハードトップを出す。スポーティなサッシュレスドアと端正なウインドーグラフィックを持つ美しいクーペだったが、それよりも話題になったのは同年に出たギャランGTOのほうだ。当時の日本の若者の憧れだった、アメリカンクーペを彷彿させる迫力あるハードトップは、トヨタセリカや日産スカイラインといった同時期の人気モデルとたちまち肩を並べた。

ギャランハードトップは三菱初のハードトップモデル。さらにスポーティなイメージを強めたピレーレス構造が採用されたことも特徴のひとつ。

ギャランGTOは、スポーティさを強めた高性能モデルという位置づけ。撮影車のMRは、DOHCエンジンを搭載するホットバージョンで、1597cc直列4気筒DOHCは125PS/14.5kg-mを発揮する。

さらに三菱自動車は、翌71年にGTOよりショートホイールベースのクーペ、ギャランFTOを送り出した。設立間もない自動車会社が、いきなり2ドアのパーソナルカーを3種類も新発売したのだ。

またやっちまった! と思うところだが、今度はちゃんと(?)考えていた。じつはギャランハードトップとGTO、FTOのドアは同じものだったのだ。

ギャランFTOは、ドアはギャランと共通ながらホイールベースを短くすることで、よりキビキビとした走りを狙った一台。エンジンは1597cc水冷直列4気筒で110PS/14.2kg-mを発揮(1600GSR)。

金食い虫のドアを共用化することで、リスクとコストを上手に分散

自動車の開発コストの中でも、ドアのウエイトは想像以上に大きい。エンジンなどのパワートレーンの開発にも大金がかかるが、そちらはいろいろなクルマに搭載できるから比較的回収はたやすい。ギャラン三兄弟の心臓も、基本的に共用だ。ところが、内部に様々な機構を仕込んだ複雑な構造のドアは、たった一枚開発するのに、現在のモデルでは数十億円もかかる。ギャラン三兄弟はそれを共用とすることで、リスクとコストを分散させていたというわけだ。

デザインが商品性、すなわち売れ行きを大きく左右する自動車では、ドア一枚といえども共用するのには勇気がいるし、デザインも難しくなる。しかし、ギャラン三兄弟はそこを上手にクリアして、生まれたばかりの三菱自動車をトヨタ、日産に次ぐ第三位の乗用車メーカーへと躍進させる原動力としたのだった。

ちなみに、1984年に登場した富士重工(現SUBARU)の小型車、初代ジャスティのドアは、先に登場していた軽自動車のレックスと共用されていた。他メーカーにも、同車種のセダンとハッチバックが巧みに同じドアでデザインされた例もあるし、ドアハンドルやサイドマーカーなどが多くのモデルで使いまわされているのは、とくに軽自動車ではよくある話。

ユーザーは気軽に好き嫌いで決める自動車のデザインも、開発者は少しでも安く、けれどフレッシュに仕上げるために、日夜知恵を絞っているというわけだ。

※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。※特別な表記がないかぎり、価格情報は税込です。

人気記事ランキング(全体)

軽商用EVを本気で成立させるための共同開発という選択 ダイハツ初の量産BEV「e-ハイゼット カーゴ」「e-アトレー」は、ダイハツ単独ではなく、スズキ、トヨタと連携して生み出された点が象徴的だ。軽商用[…]

工具不要、取り付け1分。超お手軽カスタムパーツ 愛車のカスタムと言うと、派手なパーツの装着やプロに作業をお願いする必要があるなどのイメージを持ちがちだが、実は、特別な知識や工具なども必要なく、簡単に装[…]

ノアという日常車を、最初から「泊まれる仕様」に仕立てる発想 ベースとなるのは、扱いやすさと室内空間で定評のあるトヨタ・ノア。その中でもXグレードに限定し、装備の方向性を明確に定めたのがこの車中泊快適パ[…]

モデリスタの新しいデザイン哲学を体現した、最初の市販前提モデル 2024年に「上質」「洗練」「五感に響く機能」へのチャレンジをコンセプトに唱えたモデリスタは、今回のオートサロンでは2台のコンセプトモデ[…]

より強力な盗難防止効果を備えた『バリケード』が再始動 『バリケード ナイトシグナル ハイパー』は、再始動したバリケードシリーズの第1弾として2025年12月にまずはECサイトから発売を開始。強い光で不[…]

最新の投稿記事(全体)

三菱シルバーピジョン 空の技術者たちが率いる自動車開発 1945年8月の敗戦で、日本の工業生産はすべてがリセットされました。ダグラス・マッカーサー元帥率いるGHQ(連合国軍総司令部)は、日本がふたたび[…]

車中泊を安心して、かつ快適に楽しみたい方におすすめのRVパーク 日本RV協会が推し進めている「RVパーク」とは「より安全・安心・快適なくるま旅」をキャンピングカーなどで自動車旅行を楽しんでいるユーザー[…]

高速有鉛フェスティバル2026 フェスティバルウォーク蘇我イベント駐車場にて開催! お待たせいたしました!高速有鉛デラックスの世界観を展開する読者参加型のミーティングを開催いたします。テーマエリアごと[…]

empty road with modern building’s window at night, suzhou, china. ブラック&グレーの硬派な内外装にJCWのエッセンスをプラス 今回導入[…]

光の加減で表情を変えるボラスコグレイも採用 「レンジローバースポーツ ダイナミック ボラスコエディション」は、「ダイナミック HSE D300」をベースに、最新のシャシー技術を凝縮した「ストーマーハン[…]