1980年代の半ばから1990年にかけて日本の経済を席巻した“バブル景気”は自動車業界にも大きな影響を残しました。その潤沢な資金によって技術の開発が大きく進み、その成果として今でも支持されている名車が多く産み出されました。その名車の中で、まさに“バブルの申し子”と呼べるモデルがあります。ここではその、バブルの勢いで与えられた“イケメン”なルックスと、高い走行性能が合わさり、大ヒットを記録した日産の「S13型シルビア」にスポットをあてて、少し掘り下げてみたいと思います。

●文:往機人(月刊自家用車編集部)

“デートカー”というバブルの落とし子

「S13型シルビア」が発売されたのは1988年です。

この当時はまさにバブル景気が最高潮の時期で、誰もが浮かれまくっていました。世間では「カネ余り」という言葉まで飛び交い、大人も若者も夜な夜な遊びまくっていました。この時期のクルマ業界に生まれたひとつの流行が“デートカー”というジャンルです。遊びのツールとしてクルマは重要なアイテムとされ、オーナー自身だけでなく、助手席に乗る女性の視点も重要度が増していました。

そんな中でいち早く頭ひとつ抜け出したのが「ホンダ・プレリュード(2代目・AB/BA1型)」です。全体的に車高を低く抑えたスタイリッシュなプロポーションに、高性能なエンジンと、高級感のある内装の組み合わせは、オーナーよりもそのパートナーが気に入るクルマとして認知されました。時代の勢いも追い風となって“デートカー”の注目度が高まり、「プレリュード」のフォロワーも続々登場します。そのなかの1台がここでスポットを当てる「S13型シルビア」です。

バブル真っ只中のこの時代、流麗なパーソナルクーペをはもてはやされ、いわゆる「デートカー」というジャンルを生み出した。その先陣を切り、絶大な人気を誇ったのが2代目プレリュードであった。

シルビア1.8 Q’s (1988年)

トランプの絵札をモチーフにしたグレード名(K’s/Q’s/J’s)を採用、K’sはインタークーラー付きターボエンジンを積むシリーズのトップモデル。またSパッケージはプロジェクターヘッドランプや電動格納ミラーなどのセットオプションで、その装着率は70%を超えた。

5代目となったS13はその美しい淑女の顔とともに、お転婆娘のポテンシャルを併せ持ち、デートカーとしてだけではなく、走り屋達へも

人気を拡大、クーペとして空前の大ヒットを記録した。

シルビア1.8K’s (1988年)

最上級グレードのK’s。C A18DET型1.8L DOHCターボは、175psを発生。その後マイナーチェンジでSR20DET型2Lとなり、さらにパワーアップ、205psを発揮した。

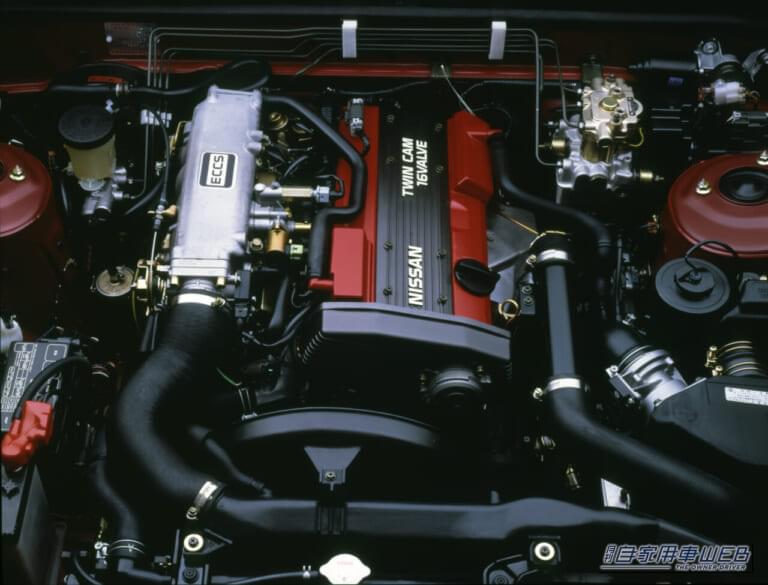

前期型最上級グレードK’sにに搭載されたCA18DET型1.8L DOHCターボエンジン。175psを発揮した。

国産車ではスカイラインで日産がいち早く採用したプロジェクターヘッドランプ(光を反射板ではなくレンズで集光し照射する)をシルビアにもオプション設定。フォグランプ組み込み式。そのスタイリッシュな顔つきが人気となり、このプロジェクターヘッドランプを装着するオーナーが多かった。

“ART FORCE”と掲げられた優れたデザイン

この「S13型シルビア」を語る上で欠かせないのがそのエクステリアデザインの魅力でしょう。当時流れたCMの「ART FORCE、シルビア」というキャッチフレーズがしっくり来るほどに魅力的なデザインは、成熟の域に達していたした国産車の数あるデザインのなかでも、ひときわ強い光を放っていました。

「901運動」で世界一の性能のクルマづくりを目指していた、勢いがMAXの日産の情熱と技術を結集して、“打倒・プレリュード”を目標にカタチづくられたそのデザインは、美しいという形容詞がしっくり来るような流麗なプロポーションと、スッキリとしたシンプルな面構成によるモダンな造形、そして細く低く構えたシャープな顔つきなど、当時の開発陣が「自分が欲しくなるクルマ」そのままの完成度をもって世に放たれました。

その結果はおそらく開発陣の予想を遙かに上回るもので、88年度の「グッドデザイン大賞」や、88年と89年度の「日本カーオブザイヤー」を受賞するなど、多くの賞に輝き、商業的にも大ヒットと言って良い販売成績を収めることになります。

“打倒・プレリュード”は、圧倒的なリードで達成されました。「プロコル・ハルム」の大陸的な雄大さを感じる挿入歌が印象的なテレビCMも話題になりました。この曲を聴くと「シルビア」を思い出すという人も結構いるのではないでしょうか。

外観と同じく全てが柔らかな曲線と曲面で構成される室内。「サラウンドインテリア」と名付けられたこの内装はソフトでやさしい手触りにもこだわっていて、上級のQ’sとK’sのドアトリムやグローブボックス表面は布貼りを採用している。

表皮一体発泡成形のため、表面にしわや縫い目がないフロントシート。デザインはいうに及ばず、サポート性も優れているが、ちょっとした身動きさえ嫌うタイプで、デートカーとして考えるなら、いささか窮屈ともいえた。後期型はヘッドレスト分離タイプに変更される。

デザインだけでなく、走りも一級のレベル

この頃の日産が総力を挙げて取り組んでいた「901運動」というのは、「1990年までに技術の世界一になっている」ことを目標として掲げた取り組みです。この取り組みにより「シーマ」、「スカイライン(R32)」、「プリメーラ」など、後世に残る名車が多く誕生しましたが、その最たる成功例と言えるのがこの「S13型シルビア」でしょう。

前述のように“打倒・プレリュード”が目標だったため、カリカリの高性能をアピールするキャラクターではなく、先代から継承となるシンプルなFRレイアウトのスペシャリティカーとして開発が進められました。ただ、この「シルビア」は、スポーティラインのエントリーモデル的な側面もあったことから、他モデルに先駆けて、新たに開発していた足まわりの技術の成果である“マルチリンク・サスペンション”がリヤに投入され、後輪躁舵の「HICAS-Ⅱ」と組み合わされたことで、当時の最先端の走りが実現されました。

エンジンは、当初CA18D型1.8L直列4気筒DOHCのNAとターボの2本立て。なかでもトップグレードの「K’s」に搭載されるインタークーラー付きターボの「CA18DET」は175psを発生させ、軽量な1120kgの車体と相まって、高速道路でも流れをリードするには充分以上の性能を発揮しました。1991年のマイナーチェンジで全車2L(SR 20D型)に変更され、「K’s」は205psに強化されました。このように、デザイン、走りともにその当時のトップレベルの仕上がりで、発売間もなく人気は急上昇。いち早く入手した者へは垂涎の眼差しが向けられるほどの存在になり、“デートカー”としても高いポジションを得ることになります。

シルビアコンバーチブル(1988年)

オーテックジャパンが開発し、高田工業が製造するコンバーチブル。1台ずつの手造りのため月30台の受注生産。電動で開閉するドイツ製の幌は表面が耐候性のある塩化ビニール製、裏面が上級感のある布製の二重構造。幌はスチール製のカバー下に格納される設計。

気がつけば“走り屋”御用達のクルマになっていた

こうして爆売れした「S13型シルビア」は、市場に溢れることになります。そうなると中古車の価格はどんどんこなれていき、手ごろな価格で入手できるようになるため、“走り屋”たちのターゲットになっていくという流れができます。しかも「シルビア」は安いだけでなく、エンジンも良く足まわりも充分以上、さらにルックスも良いとくれば、その界隈でも人気が高くなるのは当然です。峠の激走や、港湾部でおこなわれていたゼロヨン、ドリフトという走り遊びの場では、数台に1台はシルビア(または180SX)という時代があったほど、高い人気でした。

ちなみに、この当時で、手軽なマフラー交換+ECUチューンで40〜60psアップすると言われていて、それもチューニングブームに火が点いた要因とされています。当時、NAエンジンの「Q’s」は、ターボ仕様の「K’s」が買えなかった“残念な”人という扱いをされていて、クルマを見てステイタスを測っていた“ナンパ待ち”の女子たちですら「なんだ、キューズじゃん(がっかり)」という嘲りの目を向けていたのが印象に残っています。

※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。※特別な表記がないかぎり、価格情報は税込です。

人気記事ランキング(全体)

高強度鉄筋でガッチリロック! 無理に外そうとするとクラクションが鳴る構造 カー用品・バイク用品を幅広くラインナップするMAXWINの人気アイテムS-HLOC01は、独自の構造で車両のハンドルをガッチリ[…]

二人の時間にフォーカスした「ハウベル」という選択 キャンピングカーと聞くと、大人数で使う大型モデルを思い浮かべる人も多い。しかしビークルが送り出す「ハウベル」は、あえて大人2名の就寝を前提に設計された[…]

国産車と欧米車の方向性の違いを知らしめた多国籍車 いすゞ自動車が巨人GMとの全面提携に調印した1971年から、ベレット・ジェミニの開発は始まっている。この頃デトロイトのGM本社では、子会社オペルのカデ[…]

ガソリンスタンドで無料で使用できる空気入れだが… 普段、ガソリンスタンドを利用する機会が多いというドライバーでも、大半が給油を済ませるだけという場合が多いかもしれない。しかし、ガソリンスタンドには、給[…]

オートサロンで伝説を作った「モンスターハンター仕様」が再集結 クルマ好きとゲーマーの両方を震撼させた、あのコラボが帰ってくる。2026年の東京オートサロンおよび大阪オートメッセで「カッコよすぎる!」と[…]

最新の投稿記事(全体)

車中泊を安心して、かつ快適に楽しみたい方におすすめのRVパーク 日本RV協会が推し進めている「RVパーク」とは「より安全・安心・快適なくるま旅」をキャンピングカーなどで自動車旅行を楽しんでいるユーザー[…]

花粉からの避難場所である車内をより快適に 春の訪れとともに毎年やってくる厄介な現象、そう花粉の飛散。毎年、2〜4月にかけて、憂鬱な日々を過ごすという人も少なくないだろう。撮影のために近くの山林へ行くと[…]

“デートカー”というバブルの落とし子 「S13型シルビア」が発売されたのは1988年です。 この当時はまさにバブル景気が最高潮の時期で、誰もが浮かれまくっていました。世間では「カネ余り」という言葉まで[…]

愛車の室内をグレードアップするLED室内灯 ジムニーは、その武骨な外観や圧倒的な走破性とは裏腹に、インテリアの照明に関しては「質実剛健」を通り越して「少し物足りない」と感じるユーザーが少なくない。純正[…]

●そもそも「吉方位」とは? 行くことで良い気を取り入れパワーを充電できるとされている方位。自分にとって良いタイミングで良い方位に向かい良い気を取り入れることでパワーを充電でき、運気が整い各方面で良い影[…]

- 1

- 2