1989年ホンダのF1チームは、全16戦中15勝という圧倒的な強さで、欧州の老舗メーカーを蹴散らしていた。そして今度は市販のミッドシップスーパースポーツで、フェラーリやポルシェに真っ向勝負を仕掛けたのである。しかもそれは従来のスーパーカー像とは一線を画すホンダ流。圧倒的な走りのパフォーマンスに加え、ABSなど当時の最新デバイスとゴルフバッグが2個入る実用的なトランクも備えていた、エポックな一台であったのだ。

●文:横田晃

NSX 5MT(1990年)

●全長×全幅×全高:4430㎜×1810㎜×1170㎜●ホイールベース:2530㎜●車両重量:1350㎏●エンジン(C30A型):水冷V型6気筒DOHC2977㏄ ●最高出力:280PS/7300rpm●最大トルク:30.0㎏・m/5400rpm●燃料タンク容量:70L●10モード燃費:8.3㎞/L●トランスミッション:5速MT●最小回転半径:5.8m●タイヤサイズ:前205/50ZR15 後225/50ZR16●乗車定員:2名◎価格:800万3000円

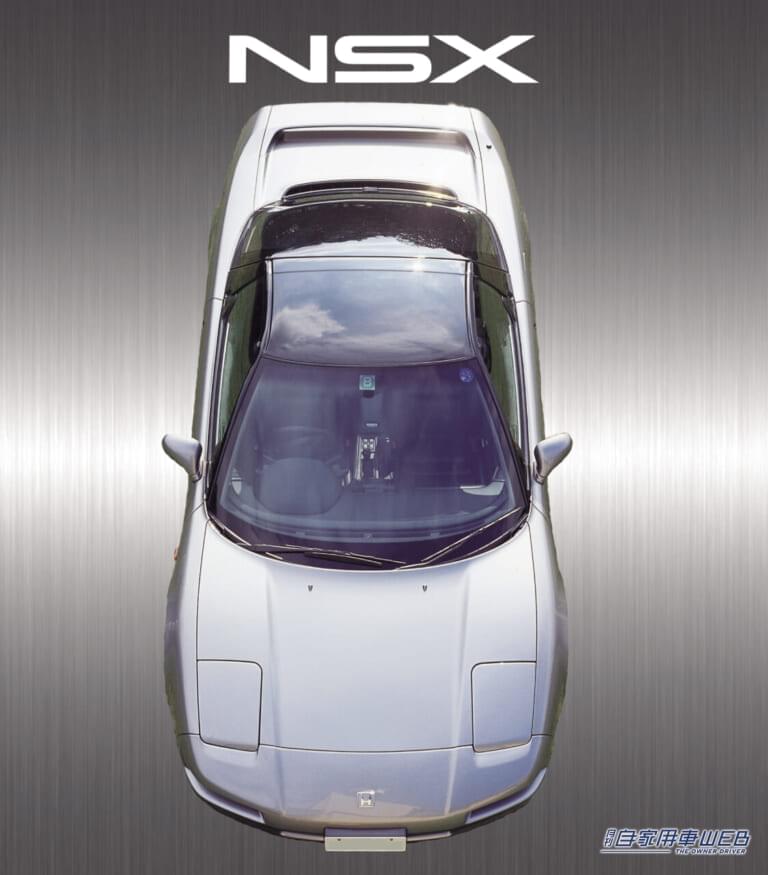

超音速ジェット機をイメージしたもので、キャビンをフロントに大きく前進させて レイアウトしたM・R方式ならではの前進キャノピー・デザイン。

操縦安定性の研究者が提案したミッドシップは小型車のスタディだった

エンツォ・フェラーリ、フェルディナント・ポルシェ、フェルッツィオ・ランボルギーニなど、世界的なスーパースポーツカーには、夢と情熱でそれを生み出したエンジニアや企業家の名前が残されているものだ。しかし、日本において、開発者個人の名が広く知られるクルマはきわめて少ない。それは個人より組織を重んじる、日本の伝統的な企業風土にも関係しているのだろう。

もっとも、日本の自動車メーカーが世界を知り、海外においてはクルマの魅力の中に開発者の情熱や個性が含まれることをメーカー自身が認識するようになって、それは変わっていった。その転換点はバブル時代のこと。日本の自動車技術が世界レベルに到達し、国際的な評価を得るモデルが登場するようになると、海外メディアから開発者への取材依頼が目に見えて増えた。そうして、メーカーも開発者個人が発言することを許すようになったのだ。

NSX開発の源流は、隆盛を極めたトールボーイ「初代シティ」だった

バブル景気のピークとなった1990年に登場したホンダNSXのチーフエンジニア、上原繁氏の名も、そうしてメディアに登場した。1971年にホンダに入社した上原氏は、最初からスポーツカーの開発を夢見ていたわけではなかった。大学で専攻したクルマの操縦安定性の研究を活かせ、東京・練馬の実家に近い就職先として、埼玉・和光に研究所のあるホンダを選んだに過ぎない。入社後もスポーツカーではなく、当時、北米の安全基準の厳格化によって大きく、重くなることが予想されていた自動車の未来の走りはいかにあるべきか、という研究をしていた。

当時のホンダはN360やシビック、アコードなどのヒットで、ようやく4輪車メーカーとしてその歩みを始めたばかり。主力であるFF車でさえ、走りの理論は確立されていない。そんな中で、上原氏はFFはもちろん、FRやミッドシップなど、さまざまな駆動方式の走りを研究し、体系立てた理論にしていったのだ。その成果として彼が最初に商品化を目指したのは、1981年に登場したシティをベースに、後席下にエンジンを押し込んだミッドシップの小型実用車だった。優れた運動性能と高い使い勝手を備えた次世代の大衆車として提案したそれは、商品化の承認こそされなかったものの、試乗した役員たちに強い印象を残した。それが、1985 年にNSXの企画へと発展するのだ。

ヘッドライトはリトラブル式のプロジェクター4灯式を採用。点灯時の空力も考慮した薄型形状となっている。

海外ブランド「アキュラ」のイメージリーダーとしてスポーツカーの開発が進められた

当時のホンダは1986年に北米で高級ブランド、アキュラを立ち上げることを目指していた。そのイメージリーダーとしてミッドシップのスポーツカーが現地の営業部門から求められ、それならと上原氏に白羽の矢が立った。ただし、そのオーダーに応えた上原氏の最初の企画は、北米側から一蹴される。ハンドリングにこだわった彼は、CR-Xクラスのコンパクトなボディに4気筒エンジンを積むライトウエイトスポーツを提案したのだ。しかし北米の営業部門はあっさり却下、大排気量の豪快なスポーツカーを求めた。その段階で、彼が目指すべきは最低でもV6・3L級のスポーツカーになった。ただし、はいそうですかと大味なスポーツカーに走らないのがホンダマン。本田宗一郎氏はすでに引退していたが、独創性にこだわるホンダの社風は、彼の中に根づいていたのだ。

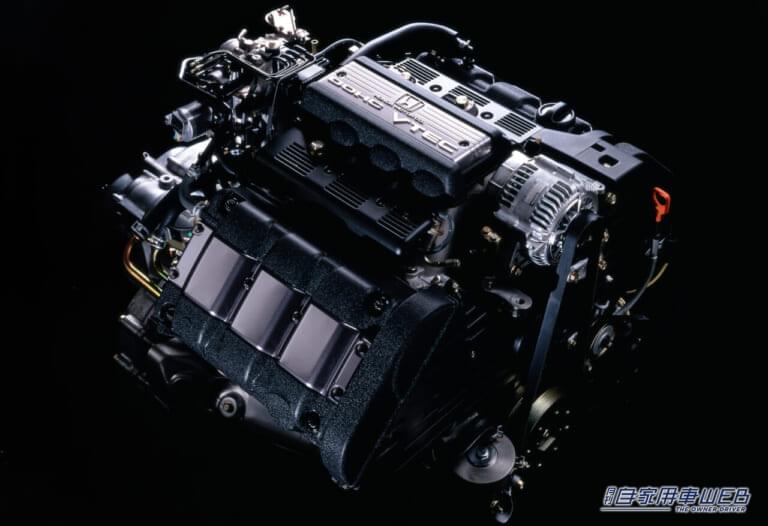

C30A型エンジン

軽量・コンパクトで高性能の新開発3.0L90°V型6気筒24バルブDOHC VTECエンジンを搭載。吸排気特性に優れたビッグボア(90mm)・ショートストローク(78mm)とし、高出力化のキーである高圧縮比10.2をセンタープラグのペントルーフ形燃焼室で可能としたスポーツ型エンジンとなっている。

3L自然吸気エンジンとしてはトップクラスの最大出力280ps/7300pm(5速車ネット値)、最大トルク30.0kgm/5400rpmを達成している。 さらに、エンジンの高回転化を達成するためチタン・コンロッドを採用。鍛造成形性と切削性を大幅に改善した新しいチタン(3アルミ・2バナジウム・サルファー)を開発する ことで実用化に成功し、約700回転分の高回転化を実現している。加えて、ホンダの先進技術であるVTEC(可変バルブタイミング・リフト機構)ならびにチャンバー容量切り換えインテークマニホールドシステムの採用により、低・中速域から高回転域まで谷間のない出力特性と高レスポンスを実現。

「人を犠牲にしないスーパースポーツカー」 それがNSXの開発コンセプト

それでは、ホンダが作るスポーツカーは、いかにあるべきなのか。検討する中で到達したのが、「人を犠牲にしないスーパースポーツカー」というコンセプトだった。当時の世界のスーパースポーツカーは運転が難しく、視界や空調も悪いのが常識だった。おまけに信頼性も低く、乗り手はつねに調子に気を配りながら、絶え間なくメンテナンスしなければ初期の性能は保てない。しかも、そんな苦労もまた、選ばれしオーナーの誇りという歪んだ価値観が蔓延していた。人がクルマの犠牲になることで、スーパースポーツの価値が成立していたのだ。上原氏のチームは、それを覆す「世界一の運動性能を快適に、安心して誰にでも楽しめるスーパースポーツカー」を目指したのだ。

徹底的な軽量化のために生まれたオールアルミモノコックボディ

ライバルと比べると非力なV6の3Lで世界一の運動性能を実現させるためには、軽量化が必須。それを実現させたのは、のちにホンダの社長になる伊東孝紳氏だ。初代CR-Xの樹脂製フェンダーを開発するなど、素材開発のプロだった彼は、社内の上層部さえ疑問視したオールアルミモノコックボディを作り上げた。ボディだけでなく、足回りやシートのフレームまでアルミを使い、スチールと比べると約200㎏も軽いクルマに仕上げたのだ。さらに、発売の1年以上前にプロトタイプを公開してスクープを封じたうえで、ニュルブルクリンクサーキットを8か月も走り込んで足を鍛えた。そのどれもが、当時の日本の自動車メーカーでは初めてのプロセス。

オールアルミボディも運動性だけでなく、安全性や経済性の向上のためにも寄与している。NSXのアルミは溶接性や成型性を考えて独自に開発されたものだという。

世界のスーパースポーツカーの在り方を一変させたクルマでもあった

そうして、NSXは狙い通り、快適で安心して乗れる、日本初のスーパーカーになったのだった。発売と同時にプレミアムが付く人気を呼んだNSXは、その後の世界のスーパースポーツカーをも変えた。フェラーリもランボルギーニもポルシェもNSXに触発され、信頼性や快適性、装備や質感の向上に力を入れた。今日では、そのどれもが快適な空調や良好な視界を備え、2ペダルで誰にでも運転できるのだ。

ただし、登場当時のNSXには、それ以前のスーパースポーツの価値観を当てはめた、的外れな論評も日本では見られた。曰く「誰にでも乗れるクルマを、スーパースポーツと呼べるのか?」「ゴルフバッグが入るトランクなどスーパースポーツには不要」。かと思えば、「タイヤの減りが早すぎる」というトンチンカンな評もあった。もとより上原氏が目指したのは、スーパースポーツを民主化すること。乗りやすさや実用性に疑問を呈することは、その企画趣旨の根幹を理解していないことになる。言い添えるなら、ゴルフバッグが2つ入るトランクルームは、空力性能向上のためにリヤオーバーハングを伸ばしたことによる副産物であり、NSXを理想に近づけるために、後付けした付加物ではない。

乗員2人のストレスを極力排除し、最適なポジションと見やすさ/使いやすさを追求した機能最優先のインテリアは、スーパーカーとしては華やかさに欠けるという評論もあった。スポーツカーでありながら使いやすさを追求したAT仕様もラインナップ。

ドライバーとパッセンジャーをインストルメントパネルに続く大型コンソールで分割し、最適空間を生み出す1by1のダブルサラウンドコクピット。

走りに特化したモデル「タイプR」は、ホンダのリアルスポーツの源流

一方で、世界一の運動性能を決定づける、4輪すべてを専用設計したタイヤの減りが早いという指摘など、スーパースポーツのなんたるかを理解していない発言でしかなかった。そんな的外れな論評に反撃するかのように、上原氏は「それならこれはいかが?」とばかり、走ることに特化して余計な装備をはぎ取ったNSXタイプRを作り、外野を黙らせた。彼はその後も、インテグラタイプRやS2000も開発し、ミッドシップ、FF、FRという3種の駆動方式のスポーツカーを開発した、世界でも希有なエンジニアになった。

タイプR(1992年)

●全長×全幅×全高:4430㎜×1810㎜×1160㎜●ホイールベース:2530㎜●車両重量:1230㎏●エンジン(C30A型):水冷V型6気筒DOHC2977㏄ ●最高出力:280PS/7300rpm●最大トルク:30.0㎏・m/5400rpm ●燃料タンク容量:70L●10モード燃費:9.2㎞/L●トランスミッション:5速MT●最小回転半径:5.8m●タイヤサイズ:前205/50ZR15 後225/50ZR16●乗車定員:2名 ◎価格:970万7000円

退職後も、彼の元には世界のNSXやS2000のオーナークラブから講演やミーティングへの招待があり、どこに顔を出しても大歓迎されると幸せそうに語っていた。理想の小型車のスタディから始まった民主的なスーパースポーツカー、NSXは、登場から四半世紀を過ぎてなお、彼の願い通り、世界各地で愛されているのである。

※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。※特別な表記がないかぎり、価格情報は税込です。

最新の関連記事(ホンダ)

チームカラーとして継承してきた赤・黒・白を基調に、グリーンのアクセントカラーをプラス ホンダは、2026年のSUPER GT GT500クラスに新型マシン「PRELUDE-GT(プレリュードGT)」で[…]

オートサロンで注目を浴びた高性能モデル、まもなく発売へ 「Super-ONE(スーパー ワン)」は、2025年秋の「ジャパンモビリティショー2025」で初公開されたコンセプトモデルを具現化したもので、[…]

2026年の新型は、例年以上に期待できるクルマが多そう 近年、クルマの発表と発売の関係が、以前とは変化してきた。かつては、発表=発売そのものだったのだが、最近は発表から、実際に売りに出る発売までの期間[…]

WONDER NS660 ホンダS660をNSXにしてしまうボディーキット! 軽自動車をモディファイしてベース車とは違うカタチに仕上げるのは東京オートサロンでもお馴染みの手法ですが、徹底的にやろうにも[…]

愛車の「こだわり」が家族の思い出になる このコンテストは、リアルなパパ・ママの視点でカスタマイズされた「最強の子育て車」を決定するSNS参加型イベント。Instagramへの投稿を通じて、全国の子育て[…]

人気記事ランキング(全体)

高強度鉄筋でガッチリロック! 無理に外そうとするとクラクションが鳴る構造 カー用品・バイク用品を幅広くラインナップするMAXWINの人気アイテムS-HLOC01は、独自の構造で車両のハンドルをガッチリ[…]

二人の時間にフォーカスした「ハウベル」という選択 キャンピングカーと聞くと、大人数で使う大型モデルを思い浮かべる人も多い。しかしビークルが送り出す「ハウベル」は、あえて大人2名の就寝を前提に設計された[…]

国産車と欧米車の方向性の違いを知らしめた多国籍車 いすゞ自動車が巨人GMとの全面提携に調印した1971年から、ベレット・ジェミニの開発は始まっている。この頃デトロイトのGM本社では、子会社オペルのカデ[…]

ガソリンスタンドで無料で使用できる空気入れだが… 普段、ガソリンスタンドを利用する機会が多いというドライバーでも、大半が給油を済ませるだけという場合が多いかもしれない。しかし、ガソリンスタンドには、給[…]

オートサロンで伝説を作った「モンスターハンター仕様」が再集結 クルマ好きとゲーマーの両方を震撼させた、あのコラボが帰ってくる。2026年の東京オートサロンおよび大阪オートメッセで「カッコよすぎる!」と[…]

最新の投稿記事(全体)

花粉からの避難場所である車内をより快適に 春の訪れとともに毎年やってくる厄介な現象、そう花粉の飛散。毎年、2〜4月にかけて、憂鬱な日々を過ごすという人も少なくないだろう。撮影のために近くの山林へ行くと[…]

“デートカー”というバブルの落とし子 「S13型シルビア」が発売されたのは1988年です。 この当時はまさにバブル景気が最高潮の時期で、誰もが浮かれまくっていました。世間では「カネ余り」という言葉まで[…]

愛車の室内をグレードアップするLED室内灯 ジムニーは、その武骨な外観や圧倒的な走破性とは裏腹に、インテリアの照明に関しては「質実剛健」を通り越して「少し物足りない」と感じるユーザーが少なくない。純正[…]

●そもそも「吉方位」とは? 行くことで良い気を取り入れパワーを充電できるとされている方位。自分にとって良いタイミングで良い方位に向かい良い気を取り入れることでパワーを充電でき、運気が整い各方面で良い影[…]

GRパーツで叶える究極の1台 今回発表されたRAV4 GRスポーツ用パーツには、「TAGILE X FUNCTIONAL(アジャイル ファンクショナル)」をコンセプトとしたエアロダイナミクスの知見を注[…]

- 1

- 2