華やかなモーターショーを彩るコンセプトカー。それは未来への指針であり、時に市場への挑戦状でもある。その中でも、1990年代に異彩を放ったのが、いすゞ自動車の「ビークロス」だ。1993年の発表からわずか数年で、ほぼそのままの姿で市販化されたこの一台は、独創的なデザインと「軍用車の血を引くオフロード性能」を融合させた、まさに現代クロスオーバーSUVの先駆けだった。しかし、熟練工の手仕事に近い製造工程や、量産に向かない造形ゆえに、国内販売数は伸び悩んだ。乗用車事業からの撤退を控えた当時のいすゞが、最後に放った「情熱の結晶」とも言えるビークロスの軌跡を振り返る。

●文:横田晃(月刊自家用車編集部)

ショーモデル・ヴィークロスのベースになったのは、3代目ジェミニ4WD。「175プロジェクトチーム」と呼ばれた市販車開発では、斬新なデザインはそのままに、ビッグホーンのシャーシを使ったひと回り大きなボディとなった。

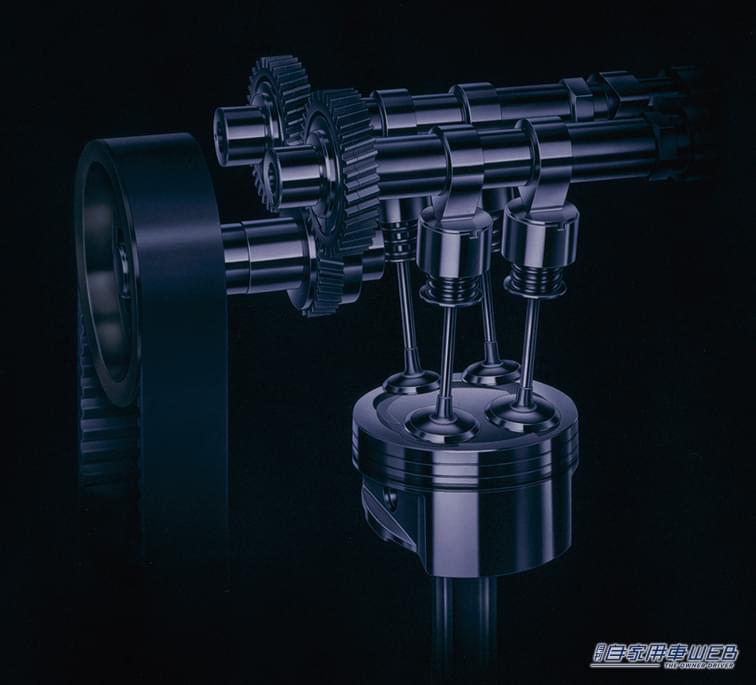

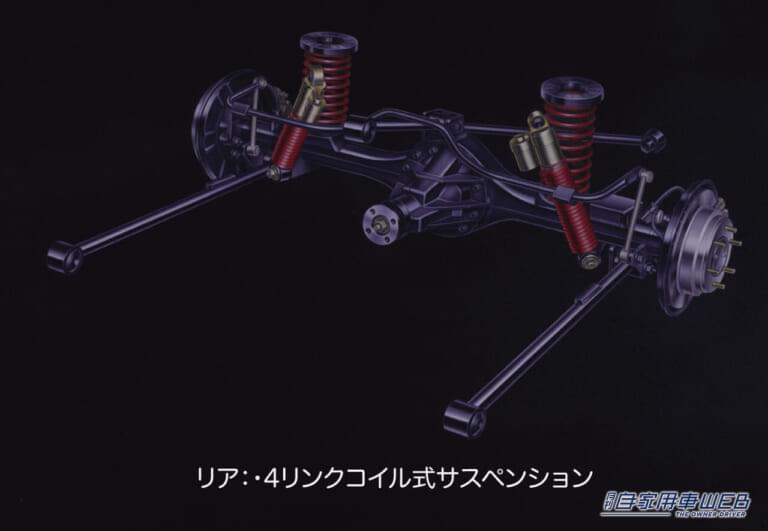

●全長×全幅×全高:4130×1790×1710mm ●ホイールベース:2330mm ●車両重量:1750kg ●乗車定員:4名 ●エンジン(6VD1型):V型6気筒DOHC3165cc 24バルブ ●最高出力:215ps/5600rpm ●最大トルク:29.0kg-m/3000rpm ●使用燃料:レギュラー ●10-15モード燃費:7.8km/L ●最小回転半径:5.1m ●燃料タンク容量:85L ●トランスミッション:副変速機付き4速オートマチック ●サスペンション(前/後):ダブルウィッシュボーン式独立懸架/4リンクコイルスプリング式車軸懸架 ●タイヤ(前/後):245/70R16 ◎新車当時価格(東京地区):295万円。

絶賛されたデザインは、117クーペと同じく量産化には不向きだった

モーターショーに出展される華やかなコンセプトカーには、いくつかの異なる狙いがある。研究開発中の最新技術やデザイン案を盛り込んで、近未来に自社製品が目指す方向を示すのが、いわばコンセプトカーの王道。「近々こんなクルマを作りたいんですが、みなさんどう思いますか?」と商品企画の成否を市場に問う、リサーチ用のモデルも大きな勢力だ。

各社の技術と市場調査力が向上し、狙いをほとんど外さなくなった最近では、じつはすでに完成している新型車をデフォルメしたモックアップで、「もうじきこんなクルマが出ますよ」と話題を喚起する広告塔の役割を担うコンセプトカーも増えている。

絵になるコンセプトカーは自動車雑誌を始めとするメディアでも大きく取り上げられ、「市販が待ち遠しい」などと持ち上げられるのが通例だが、その評価と売れ行きは別物。記憶には強く残るものの、経営には貢献してくれずに終わるクルマも少なくない。1993年の東京モーターショーにコンセプトカーの「ヴィークロス」として出展され、1997年にほとんどそのままの姿で市販されて話題を呼んだいすゞの「ビークロス」も、そんな経緯を辿ったモデルだ。

ショー会場でマスコミのストロボを浴びたヴィークロスは、日本最古級の自動車メーカーであるいすゞが、戦前から作り続けた大型車や軍用車の血も引く最強のオフロードカーの個性と、117クーペやベレットといった戦後の乗用車で高く評価されたスポーティーな走りとデザインを融合させた、今でいうクロスオーバーSUVの走りといえる企画だった。

のちに日産のデザイン部長となる中村史郎が率いるチームで、実際に造形を手かけたのはベルギーに置かれたいすゞの欧州デザインセンターに所属していた英国人のサイモン・コックス。発表から30年近くを経た現在でも古びることのないオリジナルデザインは素晴らしかったが、その造形は量産にはまるで向いていなかった。

しかし、いすゞの開発陣はショーでの反響に背中を押されて、1997年に市販に漕ぎつける。半ば手作りに近い工程を経てラインオフしたビークロスは、業界を驚かせ、ファンを唸らせた。ただし、国内での販売期間はわずか2年。販売台数はたったの1751台。ビークロスは経営再建のために1993年に小型乗用車の自社開発/製造を中止し、2002年には乗用車事業自体から完全撤退するいすゞ開発陣の“最後の作品”として、見る者に強い印象を残して舞台を駆け抜けて行ったのだった。

プロトタイプ「VehiCROSS ヴィークロス」

1994年、ヴィークロスは第30回東京モーターショーに出品され、大きな反響を呼ぶ。この声を受けて市販化プロジェクトが翌年にスタート。ジェミニベースのプロトから、ビッグホーンベースに変更されサイズは拡大されるが、デザインはほぼこのまま市販車に受け継がれる。

ビークロス(1997年式)

熟練職人による手仕事によるもの。ほとんど利益が出ないといわれた価格設定

ヴィークロスが出展されたのと同じ1993年の東京モーターショーに、トヨタはRAV4のプロトタイプを展示し、翌年に発売している。ホンダは1995年にCR-Vを発売。ビークロスが世に出る1997年にはトヨタが初代ハリアーを送り出して、いずれも世界的な大ヒットにしている。

それらは外見こそ伝統的なオフロード4WD車のエッセンスを備えていたが、中身はカローラ/シビック/カムリなどの乗用車プラットフォームを使った、フレームを持たないモノコックボディ。乗り味やハンドリングもオンロードをメインとした、純然たる乗用車に仕上げられていた。保守的な海外のメーカーはそのような商品企画に当初は懐疑的だったが、市場でのヒットを見て慌てて後を追うことになる。今や世界中のメーカーが“オフロード性能は二の次”のオンロードSUVを競って発売している。

コンセプトカーとして展示されたヴィークロスも、当時のFFジェミニのプラットフォームを使い、4輪ダブルウィッシュボーン式サスペンションを備えた、悪路も走破できる全天候型スポーツカーという乗用車寄りの企画だった。搭載されるエンジンも、ジェミニ用の1.6Lをベースとしたスーパーチャージャー付きのガソリン直噴という、乗用車指向のメカニズムが想定されていた。

しかし、残念ながら当時のいすゞには、量産して初めて意味のあるその企画を実現させる体力が、すでになかった。そもそも、ベースとなる乗用車のプラットフォームの開発から撤退していたし、商用車専業メーカーとなったいすゞには、直噴ガソリンエンジンはもはや必要がないアイテムだった。

それでも作品を世に出そうと、開発陣は小型乗用車撤退後の主力商品となったオフロードカー・ビッグホーンのフレームやエンジンを使い、かつて117クーペの製造でも活躍した熟練職人による手仕事で、鋼板と樹脂を合体させたボディの製造に挑んだ。そうした事情から、ボディをプレスする金型も高価な量産用ではなく、せいぜい数千ショットしかもたない試作車レベルのもの。だから2000台足らずの国内販売台数は、計画通りともいえた。

結果としてその半手作りの生産体制のおかげで、手塗りによる25色ものボディカラーや、開発コードに合わせたわずか175台の最終限定車などのコレクターズアイテムを生むこともできた。オイル室別体式ショックアブソーバーなどの高度なメカニズムも、だからこそ採用できたのだ。

乗用SUVを目指しながら、RAV4やハリアーにはなれなかったビークロス

セダンやクーペといった普通の乗用車が市場の主役だった時代には、メーカーの技術力の優劣がそのまま商品力に直結することが多かった。高性能なエンジンや敏捷なハンドリングの開発力が、売れ行きにも直結したのだ。

しかし成熟した市場では、そうした絶対的な性能が必ずしも成否にはつながらない。走行性能ではセダンにかなわず、悪路走破性では本格オフロード車の足元にも及ばないオンロードSUVがベストセラーになる今日の状況は、それを物語っている。

日本ではスポーツという言葉が競技や体育に近いアスレチックなニュアンスで使われるが、本来のスポーツという英単語は、いわゆるフォーマルシーン以外のすべての領域を指す。チェスも散歩も日曜大工もスポーツ。オンタイムに対するオフタイムぐらいの感覚だ。だからSUV=スポーツユーティリティビークルという言葉も、フォーマルなセダンに対する「遊び用車」ぐらいが正しい語釈だろう。速さや走破性の優劣で価値が決まる“体育会系”ではない。

だからこそ、その商品力を決するのは、必ずしも高度な技術ではなく、使い手が求めるエッセンスをいかにバランスよく盛り込むかという、まさに商品企画力になる。キュートな3ドアボディでフレッシュなデートカーを表現した初代RAV4や、ミニバンを思わせるフラットフロアで広さを訴求した初代CR-V、下界を見下ろすような優越感で新感覚の高級車を感じさせた初代ハリアーも、既存の価値観とは異なる新しい時代のSUVの魅力をプロデュースしたことで売れたのだ。

ビークロスも、コンセプトカー段階の企画通りに乗用車のプラットフォームを使い、いすゞらしくオフロードを安心して走れる堅牢さや走破性とオンロードでの快適なスポーツ性を両立させることができれば、デザインの魅力と相まって成功できたかもしれない。

しかし、大きく重い本格オフロードカーのフレームとV6エンジンを使うしかなかったビークロスには、RAV4やCR‐Vの後を追うことはできなかった。スタイリッシュなフォルムと引き換えに、ファミリーユースには向かない大きな3ドアボディ。本格ラリーレイドで通用する走りを求めた結果、悪化した乗り心地。既存車のパーツを流用してコストダウンに務めたものの、原価割れともいわれる295万円の価格。

作り手の意地が詰め込まれたビークロスだったが、乗用車市場を縮小していったいすゞの逆転の切り札とはならなかった。

エアバッグ内蔵のMOMO社製本革巻きステアリングホイールを採用。ATシフトレバーとトランスファーレバーも本革巻き。スピードメーターとタコメターのパネルはカーボン調で、夜間時にはアーバン色に点灯する。

専用チューンされたV6DOHC24バルブエンジン。

ビッグホーンに搭載される6VD1型エンジンを改良。ハイフローストレートポートなどの採用で出力や燃費を向上。ちなみに北米向け輸出モデルはこのエンジンをベースにしたV6の3.5L(最高出力230ps)が搭載されている。

テールゲート上部のカメラによるカラー映像を、後退時に運転席の5インチモニターで確認。当時は珍しかったバックアイカメラを標準装備。AVモニターはTV/AM/FMチューナー+カセットデッキ付き。

リヤゲート車内側に格納されるテンパータイヤ。これが邪魔をして後方視界は極度に制限されてしまった。標準装備されたバックアイカメラのレンズは、このスペアタイヤカバーのISUZUロゴの上に付けられる。ちなみにリヤゲートは車内からのオープナーはなく、キーを使って開けなければならない。

ビークロスの変遷

| 1993年 |

| 10月 第30回東京モーターショーにコンセプトカー「ヴィークロス」を出品。車名の由来は、Vehicle(乗り物)とVision(未来像)とCross(交差)を合わせた造語。 |

| 1997年 |

| 3月 ビークロス発表、発売は4月。 10月 1997-1998日本カーオブザイヤーの特別賞を受賞。 11月 基本の5色に特別色20色を加えたプレミアムカラープロデュース25をオプション設定。 |

| 1999年 |

| 2月 国内販売終了に伴い、最終限定車「175リミテッドエディション」を175台限定で発売。 |

| 2001年 |

| 1月 総販売台数(国内)わずか1751台で販売終了。北米仕様は2002年まで販売を継続。 |

開発コードにちなんだファイナル限定車「175リミテッドエディション」

国内販売のファイナルロットとして175台限定で発売された特別仕様車。シリアルナンバー入りのオーナメントをはじめ、ステンレスを使ったグリルガーニッシュ/本革レカロ製シート/専用アルミホイールなどが装着され、販売価格は322万円だった。

プレミアムカラープロデュース25

月販目標はわずか200台。これが半ハンドメイドともいえる製造工程の限界だった。一方、小ロットの生産だからこそ、合計25色ものボディカラーの選択が可能になった。

※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。※特別な表記がないかぎり、価格情報は税込です。

最新の関連記事(旧車FAN | いすゞ)

造船から自動車へ。「ディーゼルエンジン」のいすゞへと進化した訳 明治以降の日本の近代化を牽引したのは、政府が後押しする国策企業。その仕事の中心は、富国強兵の旗印の下で、軍が資金を出すプロジェクトだった[…]

日本車が手本とした、美を優先する伊デザイン。その代表が117クーペ 日本において、商品のデザインが売れ行きを大きく左右することに最初に気づいたのは、松下電器器具製作所(後の松下電器産業、現パナソニック[…]

ショーモデルの難しい造形を見事に再現した生産技術力 卓越した技術が厳しい競争を生き抜くための大きな武器であることは、言うまでもない。ただし、時にその技術が諸刃の剣になることもある。1981年から199[…]

国産車と欧米車の方向性の違いを知らしめた多国籍車 いすゞ自動車が巨人GMとの全面提携に調印した1971年から、ベレット・ジェミニの開発は始まっている。 この頃デトロイトのGM本社では、子会社オペルのカ[…]

1983年式 いすゞ ピアッツァXE オーナー名:後藤和樹 カーデザイナーの巨匠ジョルジェット・ジウジアーロの作品であるピアッツァ。コンセプトカーの「アッソ・ディ・フィオーリ」をほぼそのまま市販化した[…]

最新の関連記事(SUV)

empty road with modern building’s window at night, suzhou, china. ブラック&グレーの硬派な内外装にJCWのエッセンスをプラス 今回導入[…]

光の加減で表情を変えるボラスコグレイも採用 「レンジローバースポーツ ダイナミック ボラスコエディション」は、「ダイナミック HSE D300」をベースに、最新のシャシー技術を凝縮した「ストーマーハン[…]

内外装には、ブランドの誇りが刻まれた専用加飾が散りばめられる 今回導入されるトラックエディションは、両モデルとも、機能と安全装備が充実した「Limited」グレードをベースモデルに、エクステリアにボデ[…]

2026年の新型は、例年以上に期待できるクルマが多そう 近年、クルマの発表と発売の関係が、以前とは変化してきた。かつては、発表=発売そのものだったのだが、最近は発表から、実際に売りに出る発売までの期間[…]

自動車アフターパーツ総合メーカーの(株)データシステムが、人気の三菱・デリカミニ用TV-KITをリリース。「三菱コネクト 12.3インチ スマートフォン連携ナビゲーション(Google ビルトイン)装[…]

人気記事ランキング(全体)

車内スマホ充電に「安心」が求められる時代になった 車内でのスマホ充電は、今や特別な装備ではない。ナビ、音楽、通話、決済までを一台で担う以上、走行中に充電できる環境は必須だ。ただし、その一方で「充電しっ[…]

ハイブリッドに匹敵するコスパの良さは見逃せない 排ガス規制の波に揉まれたディーゼルエンジンは、さまざまな技術革新の恩恵もあって、いまでは二酸化炭素排出量が減少した新世代型に進化を遂げた。“クリーンディ[…]

工具不要、取り付け1分。超お手軽カスタムパーツ 愛車のカスタムと言うと、派手なパーツの装着やプロに作業をお願いする必要があるなどのイメージを持ちがちだが、実は、特別な知識や工具なども必要なく、簡単に装[…]

造船から自動車へ。「ディーゼルエンジン」のいすゞへと進化した訳 明治以降の日本の近代化を牽引したのは、政府が後押しする国策企業。その仕事の中心は、富国強兵の旗印の下で、軍が資金を出すプロジェクトだった[…]

週末の遊びも日常の足も、どちらも成立させる軽キャンパー LUANAの魅力は、キャンピングカーでありながら日常使いを強く意識している点にある。ベース車両はスズキ・エブリイ。取り回しの良いボディサイズと軽[…]

最新の投稿記事(全体)

絶賛されたデザインは、117クーペと同じく量産化には不向きだった モーターショーに出展される華やかなコンセプトカーには、いくつかの異なる狙いがある。研究開発中の最新技術やデザイン案を盛り込んで、近未来[…]

本田宗一郎が勝ち取った赤いボディ 高性能とともに、1960年代の若者に人気だったのが赤いボディカラー。じつはそれを実現させたのは、本田宗一郎でした。1950年代のクルマは、運輸省(現国土交通省)の認可[…]

4月1日で副会長および新設の「Chief Industry Officer(CIO)」に就任する現社長の佐藤恒治氏(写真左)。社長・Chief Executive Officer(CEO)に就任する執[…]

日本で初めて「GT」を名乗ったのは、スカイラインではなかった 〝スカG〟はスカイラインGTの愛称となりましたが、そもそもGTは人気ゲームソフトのタイトルにもなっているイタリア語の〝グランツーリスモ〟の[…]

ドアのストライカー部分の隙間を埋めてボディの剛性をアップ 今回紹介するアイテムはアイシンのドアスタビライザー(※株式会社アイシンの登録商標)は、車両のドアをボディと一体化させることで、走行性能を向上さ[…]

- 1

- 2